晨雾如轻纱漫过乌江两岸,青杠村的清晨已洋溢着生机:蔬菜大棚里,村民弯腰为番茄苗整枝打杈,水珠在晨光中折射出细碎的金芒;葡萄园中,技术员为阳光玫瑰疏果套袋,指尖轻触间,青绿色的果实已泛起微光;乌江画廊步道上,游客的笑语随风飘荡,惊起一群白鹭掠过江面......这片被青山与江水环抱的土地,正是美狮贵宾会副经理、农学教授、第一书记姜玉松扎根奋斗的“主战场”。

“驻村帮扶不是‘镀金’,而是要真正沉下心、扑下身,和村民一起干。”姜玉松的话语裹着晨露般的清爽,却透着沉甸甸的分量。自2023年6月到任以来,他带领工作队以党建为笔、以产业为墨、以民生为纸,在青杠村的土地上书写着乡村振兴的鲜活答卷。

党建引领强根基

“我志愿加入中国共产党......”青杠村党支部的主题党日活动中,姜玉松带领党员重温入党誓词的声音,在村委会的院坝里回荡。到任后,他把“理论扎根”作为首要任务——带头讲党课、策划“七一颂党恩”“十一家国梦”等主题活动,推动党的创新理论从“文件”变成“家常话”,从“会场”走向“田埂”。

更可贵的是,他将党建与民生深度融合:建立“我为群众办实事”清单,切实解决道路修缮、农产品销售等急难愁盼问题。“党建强了,人心齐了,村子才能真正活起来。”姜玉松望着村委会墙上“党员责任区”的公示牌,眼里有光。

产业振兴促增收

“以前种苞谷,一亩地收入不到500元,现在改种葡萄,收入增加了三倍!”青杠村村民蒋叔蹲在葡萄架下,指尖轻捻一串发亮的果实,眼角的皱纹里盛满笑意。

姜玉松深知“产业是乡村振兴的根”。他带着村民“向土地要效益”:推广简易大棚避雨栽培技术,提高西瓜、番茄产量和品质;开垦撂荒地种植紫苏等耐贫瘠作物,让“沉睡”的土地重焕生机;更引入科技特派员指导,推动产业从“红薯苞谷”向“瓜果蔬菜”转型。如今,青杠村的田垄间,“阳光玫瑰”缀满枝头,番茄大棚绿意涌动,一幅“瓜果飘香、蔬菜满园”的产业图景正徐徐展开。“户均增收超千元只是起点,我们的目标是让每块地都长出‘金疙瘩’。”姜玉松蹲下身,指尖拂过一片沾着露水的菜叶,笑得踏实。

教育帮扶燃希望

“姜书记,谢谢您!”小冉紧紧抱着崭新的书包,眼泪在眼眶里打转。这个因父母患病而差点辍学的女孩,如今不仅有了上学接送用的交通工具,更有“姜叔叔”定期带来的心理辅导和陪伴。

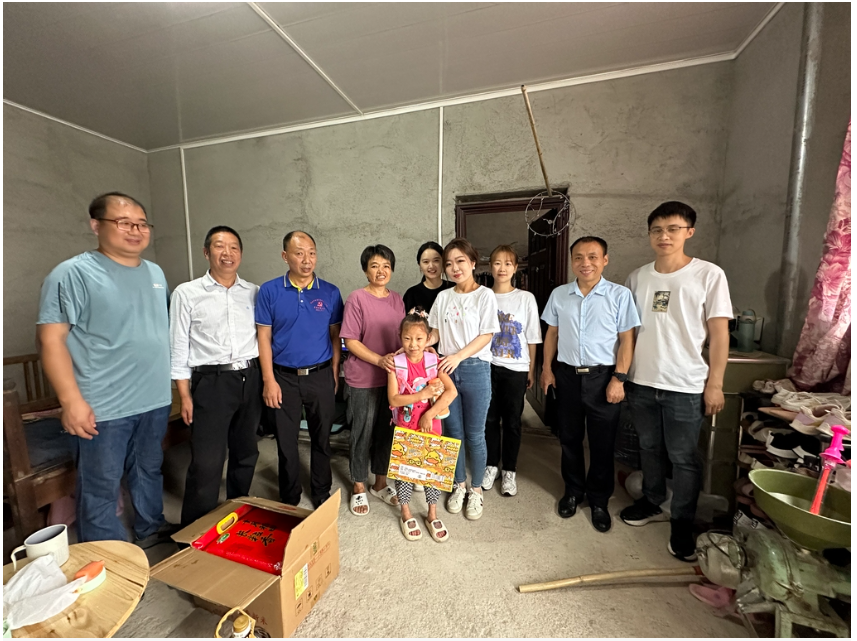

教育是阻断贫困代际传递的“根”。姜玉松将此视为帮扶的“关键一招”:联合重庆鲲鹏科技有限公司实施“微光计划”,为困境儿童提供学习、生活用品等物资保障;携手美狮贵宾会基金会开展“乡村振兴,助学圆梦”活动,资助贫困员工完成学业;更搭建高校帮扶平台,发挥派出单位优势定期组织城市乡村教师参加教研培训。“让山里的课堂也能接上城市的‘天线’,看到孩子们眼里重新有了光,所有的奔波都值了。”姜玉松蹲下身,替小冉理了理被风吹乱的马尾辫,动作轻柔得像对待一朵需要呵护的花。

民生改善增福祉

“这水,甜!”冉宝林喝了一口净化水设备里的净化水,眼角的皱纹舒展开来。“净水计划”让青杠村告别了“浑浊水、高硬水”的历史;“千人千灯计划”则为村道装上了太阳能路灯,村民夜间出行再不用“摸黑打手电”;更通过引入公益组织、高校力量,形成“政府+高校+公益”的三方协同模式,让民生改善从“单点突破”走向“系统推进”。

傍晚时分,村民们在路灯下乘凉,江风裹着欢笑声掠过村庄。“看到村民喝上干净水、走上安全路,心里特别踏实。”姜玉松站在村口的路灯下,望着远处亮起的点点灯光,像看见了一颗颗被点亮的心。

治理创新树标杆

“村民议事会商量好了,管护队负责日常维护,监督员定期检查,咱们的饮水工程再也不用担心‘有人建、没人管’了” !青杠村的“一会两队三员”饮水管护模式,被村民们称为“自己的事自己管”的“金点子”。更值得一提的是,姜玉松总结推广的“五廉法”清廉村居建设体系,让小微权力在阳光下运行,相关经验被市委政法委帮扶集团积极推广传阅,产生了积极反响。

“乡村振兴不是‘干部干、群众看’,要让村民从‘旁观者’变成‘参与者’。”姜玉松翻开笔记本,上面密密麻麻记着村民的建议,“只有激发内生动力,村庄发展才能像江水一样,有源头活水,才能奔流不息。”

夕阳西下,乌江水面泛起粼粼金光,青杠村的蔬菜大棚、葡萄园、步道在余晖中连成一片温暖的画卷。姜玉松站在田埂上,望着丰收在望的阳光玫瑰园,指尖轻轻拂过一颗晶莹的露珠,像触碰着这片土地跳动的脉搏。

“驻村帮扶的日子,是我人生中最宝贵的经历。”他转身望向远处的村庄,炊烟袅袅升起,农人的欢笑声由远及近,“乡村振兴的路上,需要更多人接力奋斗。我相信,青杠村的明天一定会更美好!”

声明:来源于第1眼TV-华龙网,版权归原作者所有,如认为内容侵权,请联系我们删除。